01 企飞江北

走进“两城一中心”主导产业

跟随小北的镜头

看看这些身边的园区里

都藏着哪些新鲜有料的前沿科技

走进这些或是刚刚起步

或是小有收获

或是扩大布局的企业

一起传播、见证、参与他们的

成长故事和创业情怀

《企飞江北》第81期

AR-HUD领域的国产团队

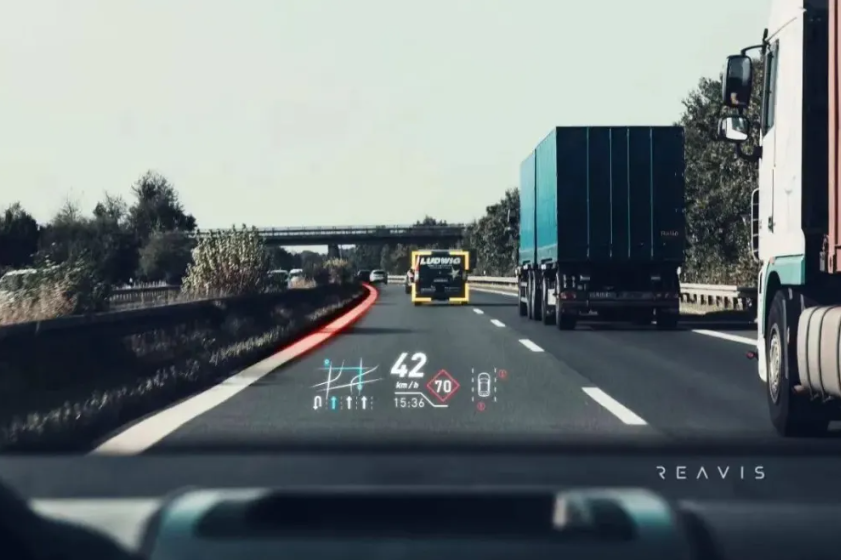

当你手握方向盘,再也不用低头看时速表盘,不用轻瞥看导航,只要专注前方,挡风玻璃上的一系列数据和路况演示正清晰呈现……这是科技进步带来的生活方式改变,也是睿维视团队不断去更迭和突破的目标。

从2021年落地新区,专注于车载抬头显示(HUD)领域的睿维视用3年不到的时间已经取得多项国际PCT专利许可,与20多家车厂达成合作,累计完成三轮融资。

这是怎样一个创业故事,让我们一起走进睿维视CEO、创始人邓远博的“科技世界”。

03 AR- HUD成为行业趋势

HUD是智能座舱的重要组成部分,这项技术能将时速、限速、导航等行车信息的虚拟影像通过挡风玻璃,投射到驾驶员视线前方。这样,驾驶员在开车时就不需要低头看仪表盘,直接在挡风玻璃上就能看到各类信息,有效提高了驾驶安全性和体验感。

在市面上,HUD大致可以分为C-HUD、W-HUD和AR-HUD三种。其中,C-HUD结构很简单,自带一块透明树脂玻璃做成的屏幕,我们可以在线上自行购买后即插即用,成本相对较低。而W-HUD和AR-HUD都是前装类型,是利用光学反射的原理,将信息投射在挡风玻璃上,显示效果更一体化,但成本相对更高。

从左到右分别为C-HUD、W-HUD、AR-HUD(图源网络)

“在以前,市面上应用较多的是W-HUD,常见于宝马、奔驰、奥迪等豪华车及日系车中。现在,各大主流汽车厂商和新能源车企们的布局方向已经开始向AR-HUD转移。”邓远博说,AR-HUD顾名思义就是带增强现实技术的抬头显示技术,能在W-HUD技术基础上,有更大的视角和纵深显示。

其实,在这条现在看来冉冉升起的新兴赛道上,邓远博早就准备就绪,并积攒了丰富的科研和实战经验。

04 剑桥团队选择回国创业

2012年,毕业于浙江大学光电专业的邓远博,前往剑桥大学先进光电子中心攻读硕士、博士及博士后,从事全息、AR、3D显示方向的研究,师从该领域享有高学术声誉的初大平教授。

彼时,邓远博所在的项目组正在乘用车和轨道交通领域积极开展AR-HUD探索,并且与捷豹路虎和中国中车达成合作。凭借多年光学工程研发经验和实操锻炼,2018年,邓远博团队首次提出并实现了基于普通挡风玻璃的“无重影投射”技术,获得了两项国际PCT专利。

“现有重影消除方式是使用楔形PVB膜,而我们的技术不用这种膜也可以解决这个问题。”邓远博说。

当团队积攒下越来越多的技术首创和成果转化后,邓远博开始考虑将科研进行商业化落地,期待用自己在实验室的潜心钻研,去提升人们的生活品质。

时代需要突破性力量,年轻的团队对未来充满希望。2020年底,带着在剑桥大学满载的光电技术学习和研究成果,邓远博踏上了回国创业路。

03 用核心技术赢得主流市场

“要将产业化做得更好,就要在最靠近产业的地方。无论是南京还是江北新区,汽车及轨道交通产业基础都很扎实。”完善的产业链布局,加上老师初大平教授牵头的剑桥大学南京科技创新中心就在此处,邓远博最终带着睿维视来到新区。

“抬头显示不是一项新技术,所以我们要走差异化道路才能赢得市场认可。”在决定创业的那一刻,邓远博和团队就想好了要在技术创新上发力,垒高技术壁垒后逐步开拓属于自己的市场份额。

那么,走好差异化道路的信心从哪来?答案正是邓远博团队在剑桥大学时就掌握的“无重影投射”技术。

“AR-HUD是一款前装产品,安装时需要将原本汽车挡风玻璃中间的PVB膜换成楔形膜,涉及玻璃改造的成本。但是睿维视独创的‘无重影投射技术’不改装玻璃也能清晰投影,这样就大大降低了成本。” 邓远博说。

车厂成本降低,对消费者来说更是实实在在的福利。7、8年前,人们要想前装W-HUD,至少要花1-2万元;如今,只需要3000-5000元左右就可以安装效果更好的AR-HUD。

除了价格更加亲民,功能的增加更加直观。目前,睿维视的AR-HUD产品已经实现导航图标显示,并且还有更多定制化内容也可以增加。凭借过硬的核心技术,睿维视为AR-HUD领域带来了更多改革潜力,也因此收获了资本的“青睐”和客户的信任。

“未来,体积更小、价格更低、性能更优都是前进的方向。”成长迅速、发展顺利,市场、资本双双抛出“橄榄枝”后,邓远博和团队在他们目光所及的这条道路上,还有更多可以去想象的空间。

素材来源 | 剑桥大学南京科创中心、睿维视

视频 | 林涛

图/文 | 周琴、顾杨乐

发布 | 徐雅莹、吴小荣

审核 | 王馨